文后有彩蛋哦!

中華民族一直被認(rèn)為是龍的民族,中華兒女則被稱為龍的傳人,龍已經(jīng)滲透到了中國(guó)社會(huì)的各個(gè)方面,成為一種圖騰文化的凝聚與發(fā)揚(yáng),龍的形象在中華文化中可謂是無(wú)處不在,從古代的建筑、器物、文學(xué)藝術(shù),到現(xiàn)代的影視、動(dòng)漫、游戲等等,龍的身影隨處可見(jiàn)。

其實(shí)龍的形象經(jīng)歷了一個(gè)漫長(zhǎng)的演變過(guò)程。

《山海經(jīng)》中提到:“章尾山有神,人面蛇身而赤,直目正乘,具瞑乃晦,其視乃明,不食不寢,不息風(fēng)雨,是謂之龍”。

《說(shuō)文解字》說(shuō)到:“龍,鱗蟲(chóng)之長(zhǎng)。能幽能明,能細(xì)能巨,能短能長(zhǎng)。春分而登天,秋分而潛淵”。

《廣雅》云:“有鱗曰蛟龍,有翼曰應(yīng)龍,有角曰虬龍,無(wú)角曰螭龍”。可見(jiàn)龍形象的多變。

據(jù)考古發(fā)現(xiàn),早在距今約8000多年前新石器時(shí)期就已經(jīng)出現(xiàn)了龍的形象,但這時(shí)更多的承載了原始先民對(duì)自然的崇拜,有馬型龍、豬型龍、魚(yú)型龍、鯢型龍、蛇型龍、鱷型龍、虎型龍、鷹型龍、鹿型龍等,由于部落之間的交流,也出現(xiàn)幾種甚至多種動(dòng)物融合的龍形象。

圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

夏朝,進(jìn)入了世襲制的奴隸社會(huì),綜合了一些原始龍的形象,其特征主要是無(wú)角、圓眼、身體細(xì)長(zhǎng)彎曲、頭部呈圓形或三角形。

在商朝,通過(guò)甲骨文和金文中的“龍”字,我們得知這一時(shí)期的龍有角、大口、曲身細(xì)長(zhǎng)、或有巨型牙齒。給人一種巨大的震懾力,折射出無(wú)以言表的宗教理念。

圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

周朝時(shí),龍的形象趨于平和,更具藝術(shù)化,傳說(shuō)周人伐商時(shí),一只巨大的赤色鳳,落在周的社廟,代表天降祥瑞于周,所以,這時(shí),鳳的形象突出,龍的形象弱化,有些甚至將鳳冠置于龍的頭上。

圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

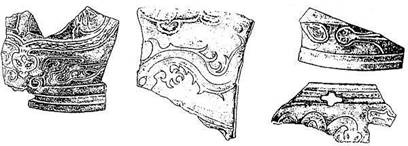

春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,王室衰微,諸侯崛起,在這一動(dòng)蕩的背景下,人們對(duì)龍的圖騰崇拜逐漸減弱,加上此時(shí)陰陽(yáng)學(xué)說(shuō)的興起,龍變成以陰陽(yáng)相合為特征的吉祥圖案。其體長(zhǎng),呈曲折形,似英文“s”,一般成對(duì)出現(xiàn),龍身上的裝飾以戰(zhàn)國(guó)流行的谷紋或連云紋為主,也有云雷紋、柳條紋、前狀滴水紋、丁字紋、工字紋等輔助紋飾。我館戰(zhàn)國(guó)四龍紋鏡上就刻有典型的戰(zhàn)國(guó)龍紋飾,四條龍張口卷尾,對(duì)稱排列。

到了秦漢,龍的形象基本定型,在題材上多是龍、虎、蛇等動(dòng)物形象,表現(xiàn)手法追求動(dòng)感,四肢屈曲,肌肉隆起有力,有角、有鱗,有些身有雙翼,威風(fēng)凜凜。不僅在玉器和青銅器上,這時(shí)的龍紋圖案也常見(jiàn)于陶器、石器、漆器等器物上,在淮北市博物館的古相文明廳和漢畫(huà)像石廳里就展出了多件漢代龍紋器物,有淺浮雕龍紋三熊足硯、彩繪龍首陶魁、彩繪龍首陶勺、玉龍、雙龍穿璧紋門(mén)楣畫(huà)像石等。

隋唐時(shí),龍的造型更趨向成熟,此時(shí)龍角近似鹿角,位于眼睛處,多四足三爪,頭部、背脊與肘部多有鬣毛,飄揚(yáng)向后,充滿了力量。我館館藏唐代白釉雙龍耳瓶,此瓶龍柄從瓶身伸出,龍頭垂入瓶口,如同吸吮瓶中的瓊漿玉液。器身施白釉,更顯其高貴與典雅,在融進(jìn)本民族的文化特色后,端莊典雅的形體一展大唐盛世的神韻。

宋代,使歷代對(duì)龍的隨意性走上了規(guī)范化的道路,北宋董羽在《畫(huà)龍輯要》中提出畫(huà)龍“三停”“九似”說(shuō),歸納為“自首至項(xiàng),自項(xiàng)至腹,自腹至尾”為三停,“頭似牛,嘴似驢,眼似蝦,角似鹿,耳似象,鱗似魚(yú),須似人,腹似蛇,爪似鳳”為九似。成為后世畫(huà)龍的理論準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)。我館運(yùn)河瓷器廳陳列的一件磁州窯白釉黑花龍紋罐,此罐繪制的龍紋氣勢(shì)沖天,造型端莊,在怒放的花朵和祥云間游動(dòng),頗具大家風(fēng)范。

元代龍紋身軀長(zhǎng),形體常被繪作細(xì)脖、細(xì)腿、細(xì)爪和細(xì)尾,飾鱗片紋,頭小無(wú)發(fā),雙目小但有神,睫毛現(xiàn)象不明顯,上頜部少見(jiàn)有雙須,整體形象揮灑飄逸,給人以萌萌噠的感覺(jué)。民間多三爪,皇家專用五爪。

圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

明清時(shí),龍與政治密切相關(guān),是帝王的標(biāo)志。明代龍紋兇猛威武,頭部略圓,有清晰可數(shù)的長(zhǎng)豎發(fā),狀如火炬。眼瞼上方常豎起一綹水藻般的長(zhǎng)睫毛,或用短豎線來(lái)表示,雙須粗,伸展有力,形如魚(yú)叉,下顎較長(zhǎng),特別是上顎端肌肉發(fā)達(dá),高高突起,呈如意狀,形如豬嘴,所以人稱“豬嘴龍”。明代龍爪其第一第二趾相對(duì)呈蟹鉗狀,趾間距離比較近,似風(fēng)車。龍身飾網(wǎng)格紋、鋸齒紋較多,且龍紋胸前大多飾有曲折的綬帶,身披火焰紋,怒發(fā)沖冠,咆哮于海濤祥云之間,以示主宰權(quán)勢(shì)。

清代,龍首變化很大,豬嘴收縮,顯出下顎比上顎長(zhǎng),八字形長(zhǎng)須外撇彎曲,且須尖多帶翻卷。長(zhǎng)披發(fā)或多簇短聳發(fā);睫毛形態(tài)多樣,不少以竹葉形描繪,順治年間睫毛現(xiàn)象習(xí)見(jiàn),康雍時(shí)期睫毛時(shí)有時(shí)無(wú),乾隆朝起,睫毛現(xiàn)象十分普遍。清代龍爪較明朝時(shí)有所不同,第一、二趾舒展成一直線,爪子猶如踏在平地,有龍身從地面向天空騰飛的韻味。龍身以魚(yú)鱗紋多見(jiàn)。此外清代的龍常常扭曲成弓形,腹下有一下墜,酷似蛇的腹部,為歷代龍紋所獨(dú)有。

圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

龍形成與發(fā)展的過(guò)程,也是中華民族形成融合的過(guò)程,體現(xiàn)了中國(guó)人創(chuàng)新、綜合、包容、進(jìn)取、獨(dú)立的精神,代表著中華民族的智慧、力量,是中華民族寶貴的文化遺產(chǎn)!

新春伊始,讓我們跟著淮北市博物館的腳步,一起

踏上“尋龍”之旅

探訪龍的足“跡”

目睹“百變神龍”!

撰稿:趙芹

修校:王玲玲

視頻制作:劉莉

文物攝影:胡均

編輯:陳玉

審核:張島

淮北市博物館微信公眾號(hào)

監(jiān)督一點(diǎn)通