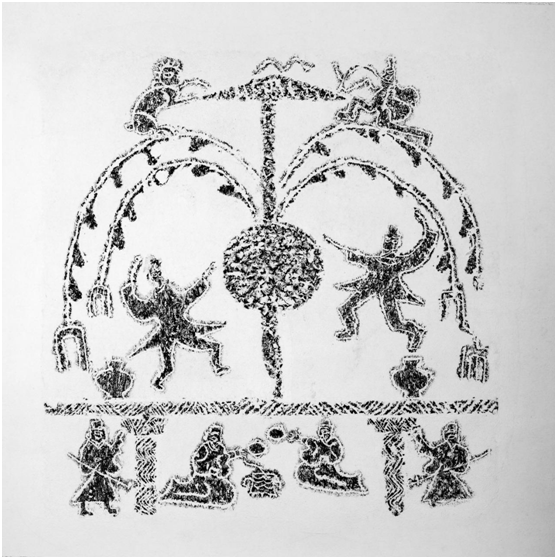

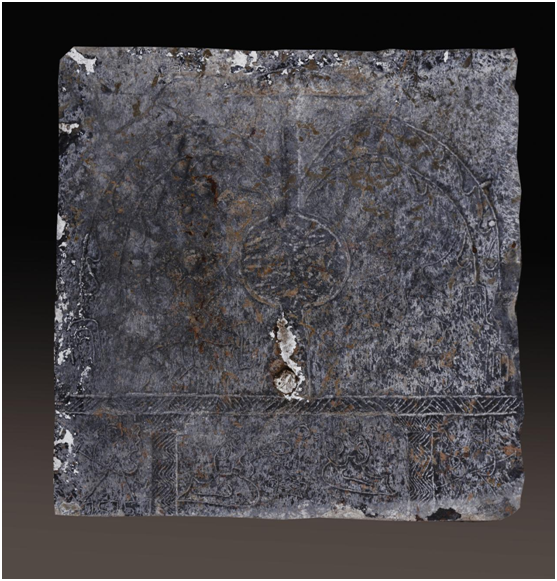

漢建鼓舞畫像石,為“洪山漢代畫像石祠”后龕左側(cè)壁石。近正方形。畫面分上下兩部分,上格刻畫“建鼓舞”,二人雙手執(zhí)桴擊建鼓,建鼓上有二層幢,飾羽葆和華蓋,一個(gè)羽人和猴子攀援其上;下格刻畫宴飲圖,兩人跽坐于酒樽前,酒樽中放有一勺,二人高舉耳杯暢飲,似在欣賞歌舞,兩側(cè)各有一人持劍守護(hù)。

整個(gè)畫面是墓主人生活的真實(shí)寫照,畫面中的建鼓舞是中國古代特有的打擊樂器。古稱足鼓、楹鼓、植鼓、懸鼓等。據(jù)文獻(xiàn)記載建鼓起源于殷商時(shí)期,《隋書 音樂志下》:“一曰建鼓,夏后氏加四足,謂之足鼓。殷人柱貫之謂之楹鼓。周人懸之,謂之懸鼓。近代相承,植而貫之,胃之建鼓,蓋殷所作也。建鼓舞是漢代"百戲"的節(jié)目之一,是漢代社會(huì)各階層普遍喜愛的一種藝術(shù)形式。表演者既是樂手又是舞者,分別于鼓的左右執(zhí)桴擊鼓,且鼓且舞、舉臂躍足、矯健奮發(fā)、歡欣鼓舞。正如我國著名舞蹈史論家王克芬在《中國舞蹈發(fā)展史》中撰述的一樣:“建鼓舞是漢代最富于粗獷豪放之美的舞蹈之一”。漢代正是處在我國封建社會(huì)的上升時(shí)期,而建鼓舞那健朗明快、欣欣向榮的舞蹈形象則充分體現(xiàn)了一個(gè)時(shí)代的精神風(fēng)貌。

(解華頂供稿、攝影,馬廣鋒拓片)