來(lái)源:國(guó)家文物局網(wǎng)站

中華文明綿延至今,從未中斷。山河為證,歲月可鑒。

近日,在國(guó)家文物局召開的全國(guó)世界文化遺產(chǎn)工作會(huì)議上透露,目前,我國(guó)已擁有世界遺產(chǎn)59項(xiàng),其中,世界文化遺產(chǎn)40項(xiàng)、世界文化與自然雙重遺產(chǎn)4項(xiàng),世界文化遺產(chǎn)構(gòu)成要素超1600處。

這些數(shù)字背后,不僅是泱泱中華文化遺產(chǎn)豐富的實(shí)證,也是我國(guó)在文化遺產(chǎn)保護(hù)方面的努力和成就的體現(xiàn)。

“站位高遠(yuǎn)” + “立足實(shí)際”

習(xí)近平總書記對(duì)賡續(xù)民族文脈、展示國(guó)家形象的世界文化遺產(chǎn)工作念茲在茲、格外關(guān)注。黨的十八大以來(lái),總書記實(shí)地考察11個(gè)省區(qū)市的15處世界遺產(chǎn)地,提出一系列新思想新觀點(diǎn)新論斷。

黨的十八大以來(lái),我國(guó)世界文化遺產(chǎn)申報(bào)保護(hù)工作取得一系列重要進(jìn)展。紅河哈尼梯田文化景觀、絲綢之路:長(zhǎng)安-天山廊道的路網(wǎng)、大運(yùn)河、土司遺址、左江花山巖畫文化景觀、鼓浪嶼:歷史國(guó)際社區(qū)、良渚古城遺址、泉州:宋元中國(guó)的世界海洋商貿(mào)中心、普洱景邁山古茶林文化景觀、北京中軸線——中國(guó)理想都城秩序的杰作等10項(xiàng)遺產(chǎn)先后列入《世界遺產(chǎn)名錄》。

北京中軸線——中國(guó)理想都城秩序的杰作

云南紅河哈尼梯田文化景觀

良渚申遺成功,讓中華五千多年文明史得到了國(guó)際組織和主流學(xué)術(shù)界廣泛認(rèn)可。

泉州申遺成功,實(shí)證了我國(guó)在古代世界海洋貿(mào)易和文明交流體系中的中心地位。

景邁山申遺成功,實(shí)現(xiàn)了全球茶主題世界文化遺產(chǎn)“零”的突破,彰顯了我國(guó)在茶葉起源、種植、貿(mào)易和茶文化傳播中的主導(dǎo)地位……

與此同時(shí),我國(guó)世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理體制機(jī)制結(jié)合實(shí)際情況,不斷改革創(chuàng)新,突破管理瓶頸。

一線中軸,連貫古今,一城古韻,文脈綿長(zhǎng)。

北京中軸線的申遺工作,加強(qiáng)了高位統(tǒng)籌,建立起部市合作機(jī)制和多部門協(xié)調(diào)管理機(jī)制,推動(dòng)央屬文物保護(hù)管理體制改革,開辟北京老城整體保護(hù)新局面。古都風(fēng)韻與時(shí)代風(fēng)貌,得以在此共生共榮。

一條運(yùn)河迤邐千年,浪槳風(fēng)帆,運(yùn)通南北。

一道長(zhǎng)垣綿延萬(wàn)里,玉帶明珠,堅(jiān)不可摧。

長(zhǎng)城、大運(yùn)河跨區(qū)域協(xié)同保護(hù)持續(xù)推進(jìn),京津冀、冀蒙黑、吉遼簽訂長(zhǎng)城保護(hù)協(xié)定,探索大運(yùn)河國(guó)家文化公園實(shí)體化建設(shè)運(yùn)營(yíng)。大運(yùn)河、長(zhǎng)城相繼獲推為聯(lián)合國(guó)教科文組織世界遺產(chǎn)保護(hù)管理示范案例。

各地因時(shí)因地精準(zhǔn)施策。敦煌研究院建立“一院六地”管理運(yùn)行格局,大足、云岡、龍門石窟研究院等相繼提高級(jí)別,承擔(dān)周邊文物資源保護(hù)職能;四川省設(shè)立樂山大佛文物保護(hù)管理委員會(huì),實(shí)現(xiàn)世界文化遺產(chǎn)地單一主體管理;遺產(chǎn)影響評(píng)估制度全面推行,杭州等地制定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目聯(lián)合審批,著力破解遺產(chǎn)保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展難題。

“保護(hù)第一” + “立體展示”

經(jīng)由我們的雙手,先輩們創(chuàng)造的文明瑰寶,必須要完好無(wú)損地傳遞給后代子孫。

連點(diǎn)成線,織線成網(wǎng)。一批世界文化遺產(chǎn)保護(hù)展示重大工程漸次鋪開,全面提升遺產(chǎn)保護(hù)展示水平——

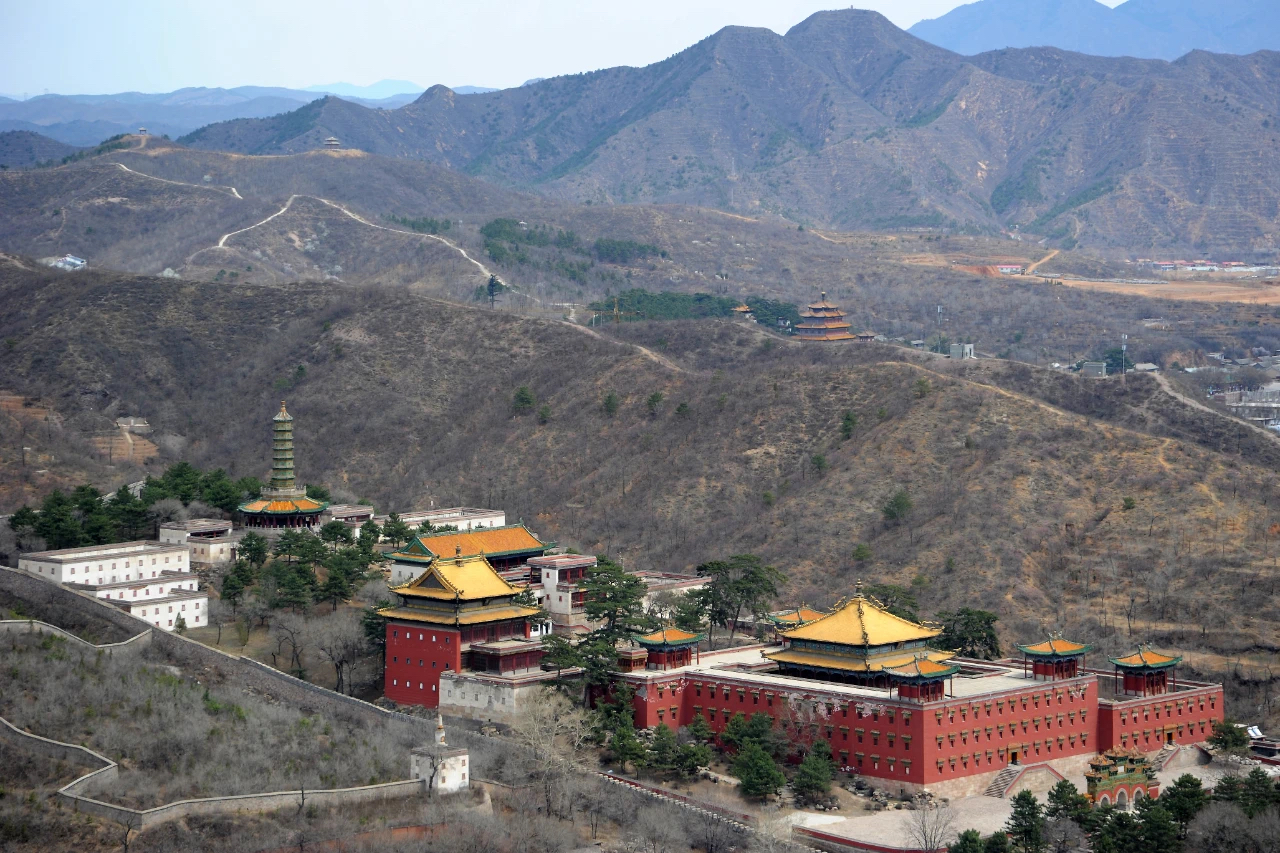

長(zhǎng)城、敦煌、故宮、避暑山莊、布達(dá)拉宮、大足石刻等一批重大保護(hù)工程組織實(shí)施,探索“設(shè)計(jì)施工一體化”管理模式,改善遺產(chǎn)保護(hù)狀況和環(huán)境風(fēng)貌,推動(dòng)遺產(chǎn)保護(hù)從經(jīng)驗(yàn)型到研究型轉(zhuǎn)變。

河北承德避暑山莊及周圍寺廟

大足石刻寶頂山“千手觀音”保護(hù)和“臥佛”治水工程實(shí)施,為南方石窟寺文物保護(hù)積累成功經(jīng)驗(yàn);中國(guó)文化遺產(chǎn)研究院會(huì)同承德市開展承德避暑山莊石質(zhì)文物保護(hù),取得關(guān)鍵技術(shù)突破;曲阜孔廟孔林孔府傳承傳統(tǒng)“歲修”模式,為風(fēng)險(xiǎn)防控和預(yù)防性保護(hù)提供有益借鑒。

敦煌莫高窟數(shù)字展示中心、良渚古城考古遺址模擬展示體系、澳門歷史城區(qū)價(jià)值展示標(biāo)識(shí)體系、周口店1號(hào)地點(diǎn)保護(hù)展示大棚……成為一個(gè)個(gè)遺產(chǎn)展示示范的典型案例。?

數(shù)字化賦能世界文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承,讓歷史文物煥新而生。

全國(guó)世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建立,以空間信息技術(shù)等現(xiàn)代科技手段,提升遺產(chǎn)本體保護(hù)管理能力,強(qiáng)化了遺產(chǎn)區(qū)、緩沖區(qū)空間管控。

在國(guó)家文物局支持下,敦煌研究院建立多場(chǎng)耦合實(shí)驗(yàn)室,推進(jìn)壁畫彩畫與土遺址保護(hù)材料、關(guān)鍵技術(shù)攻堅(jiān),形成數(shù)字化保護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。“數(shù)字敦煌資源庫(kù)”“數(shù)字藏經(jīng)洞”海量數(shù)字化成果開放上線,遺產(chǎn)活化利用水平不斷提升。

無(wú)人機(jī)航拍、三維激光掃描、多視角影像重建等最新技術(shù)的應(yīng)用,建立起布達(dá)拉宮整體的數(shù)字模型,實(shí)現(xiàn)文物建筑結(jié)構(gòu)實(shí)時(shí)狀態(tài)感知和穩(wěn)定性科學(xué)監(jiān)測(cè);攝影測(cè)量和建筑信息模型技術(shù)等應(yīng)用于故宮文物建筑及室外陳設(shè)測(cè)繪記錄,助推“數(shù)字故宮”等專項(xiàng)成果,故宮博物院官網(wǎng)網(wǎng)站總訪問(wèn)次數(shù)超3.3億次,獲得社會(huì)各界廣泛贊譽(yù)。

“國(guó)際視野”+“中國(guó)特色”

世界遺產(chǎn)理念與中國(guó)保護(hù)實(shí)踐相結(jié)合,探索中國(guó)特色保護(hù)理念體系——

立足中國(guó)文物保護(hù)的自身規(guī)律,國(guó)家文物局積極推進(jìn)世界遺產(chǎn)理念“本土化”,指導(dǎo)中國(guó)古跡遺址保護(hù)協(xié)會(huì)修訂《中國(guó)文物古跡保護(hù)準(zhǔn)則》,形成體現(xiàn)國(guó)際視野和傳承中國(guó)實(shí)踐的保護(hù)理念體系。

2020年,國(guó)家文物局公布第一批國(guó)家級(jí)長(zhǎng)城重要點(diǎn)段,針對(duì)長(zhǎng)城遺產(chǎn)構(gòu)成多樣、保存環(huán)境復(fù)雜等突出特點(diǎn),提出文物建筑類、考古遺址類長(zhǎng)城分類分級(jí)保護(hù)策略,形成符合中國(guó)實(shí)際的長(zhǎng)城科學(xué)保護(hù)理念。

申遺亦帶動(dòng)北京、泉州老城城市考古研究、文物建筑騰退修繕、遺產(chǎn)周邊環(huán)境整治,實(shí)現(xiàn)老城歷史格局、環(huán)境風(fēng)貌和歷史文脈整體保護(hù),持續(xù)改善居民生活條件,為歷史文化名城保護(hù)積累成功經(jīng)驗(yàn)。

參與世界遺產(chǎn)國(guó)際治理體系建設(shè),貢獻(xiàn)遺產(chǎn)保護(hù)的中國(guó)智慧和中國(guó)方案——

2014年,由我國(guó)與哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦三國(guó)聯(lián)合申報(bào)的“絲綢之路:長(zhǎng)安—天山廊道的路網(wǎng)”申遺成功,成為世界遺產(chǎn)中心推動(dòng)絲綢之路國(guó)際合作40年以來(lái)所取得的首個(gè)突破性成果。

中法合作開展了巴黎圣母院修復(fù)和秦始皇帝陵兵馬俑保護(hù)等多項(xiàng)國(guó)際保護(hù)修繕項(xiàng)目合作和學(xué)術(shù)交流;杭州西湖文化景觀、紅河哈尼梯田文化景觀等與意大利世界文化遺產(chǎn)締結(jié)了友好合作關(guān)系。

第44屆世界遺產(chǎn)大會(huì)、石窟寺保護(hù)國(guó)際論壇等成功舉辦,我國(guó)與國(guó)際古跡遺址理事會(huì)等國(guó)際組織合作推進(jìn)保護(hù)理念、數(shù)字技術(shù)、遺產(chǎn)監(jiān)測(cè)研究,聯(lián)合開展管理咨詢、能力建設(shè)項(xiàng)目,皆取得豐碩成果。

交流互鑒,合作共贏。這是文脈弦歌不輟的密碼,也是文明生生不息的動(dòng)力。

(李翔)

淮北市博物館微信公眾號(hào)

監(jiān)督一點(diǎn)通