來源:國家文物局網(wǎng)站

一個民族、一個國家,必須知道自己是誰,是從哪里來的,要到哪里去。千年城址在歲月的侵蝕中努力地展現(xiàn)出往昔崢嶸,散落的陶器在風(fēng)雨洗禮中拼湊遠(yuǎn)古的記憶,考古人在碎片中尋找線索、在地層里窺見歷史,試圖“文明探源”、詮釋“何以中國”。

12月9日,由科技部立項,國家文物局組織實施,中國社會科學(xué)院考古研究所與北京大學(xué)聯(lián)合牽頭,國內(nèi)外數(shù)十家單位的數(shù)百位學(xué)者共同參與的“中華文明起源與早期發(fā)展綜合研究”(簡稱“中華文明探源工程”)最新進(jìn)展成果發(fā)布會在北京舉行,文化和旅游部副部長、國家文物局局長李群介紹了相關(guān)情況。

2020年,探源工程的第五階段啟動。在第五階段研究開展的三年多時間里,團(tuán)隊擴(kuò)大了研究的時間和空間范圍,在黃河中下游、長江中下游和西遼河流域等核心區(qū),對包括遼寧建平牛河梁、山東章丘焦家遺址、浙江余杭良渚、山西襄汾陶寺、陜西神木石峁、河南偃師二里頭、四川廣漢三星堆在內(nèi)的29處核心遺址取得了一系列新進(jìn)展與收獲。

深化對中華文明起源和早期發(fā)展的認(rèn)識

進(jìn)一步細(xì)化古國時代演進(jìn)三部曲

此前,探源工程專家們已對中華文明起源和早期發(fā)展的過程進(jìn)行了梗概式描述。第五階段最新研究認(rèn)為,大約從距今約5800年開始,中華大地上各個區(qū)域相繼出現(xiàn)較為明顯的社會分化,進(jìn)入了文明起源的加速階段,可將從距今5800年至距今3500年的長時段劃分為古國時代和王朝時代兩個階段,其中古國時代可進(jìn)一步細(xì)分為三個階段。

——古國時代第一階段約為距今5800至5200年前后;

——古國時代第二階段約為距今5200至4300年前后;

——古國時代第三階段約為距今4300至3800年前后。

——距今3800年進(jìn)入王朝時代以后。

“與探源工程第四階段的認(rèn)識相比,我們對古國時代的階段性劃分方式更加細(xì)化,在這樣的時代階段中,中華文明的起源和發(fā)展,有不同的地區(qū)差異和自身特色。”李群強(qiáng)調(diào)。

考古所見不同階段的古國

從女神廟現(xiàn)身的牛河梁遺址,到古城、禮器齊備的焦家遺址和水利系統(tǒng)不斷被“完善”的良渚遺址,再到史前最大石城石峁遺址和發(fā)現(xiàn)迄今最大史前夯土建筑的陶寺遺址,歷經(jīng)古國時代演進(jìn)三部曲,直至二里頭走向王朝時代。

古國時代的第一階段,以坐落在西遼河流域的牛河梁遺址為代表,該遺址第一地點的2號建筑址是由9座臺基構(gòu)成的大型臺基建筑群。臺基規(guī)模宏大,這一發(fā)現(xiàn)對了解牛河梁第一地點的建筑關(guān)系和祭祀性質(zhì)意義重大。此階段,出現(xiàn)了一批大型的復(fù)雜社會群體,并開始出現(xiàn)社會的等級分化。

“凌家灘遺址也屬古國第一階段,凌家灘遺址上有迄今所知5500年前后可以確認(rèn)的最大規(guī)模的聚落,面積在百萬平方米以上。去年發(fā)掘了一座大型紅燒土建筑基址,面積3400平方米,其下還有年代更早的建筑物。內(nèi)壕北門祭壇墓地,墓地以西新近發(fā)掘一座祭祀坑,出土250件器物,大石鉞60件,與墓葬不同種類的玉器、陶器。M23出土上百件玉器大多為透閃石軟玉,說明凌家灘獲取和掌握玉料資源的能力。”中華文明探源工程執(zhí)行專家組雙組長之一、北京大學(xué)中國考古學(xué)研究中心主任張弛介紹。古國時代的第二階段,西遼河流域的紅山文化開始衰落,而黃河中下游地區(qū)和長江中下游地區(qū)的文明走上了不同的發(fā)展道路。焦家、雙槐樹、石家河、良渚遺址均屬這一時期。長江下游地區(qū)太湖東南地區(qū)的良渚文化、長江中游地區(qū)江漢平原和澧陽平原的屈家?guī)X-石家河文化區(qū),無論是聚落等級的分化還是公共資源、人力的調(diào)配,復(fù)雜程度較前一階段已有質(zhì)的變化,率先發(fā)展出了國家這種政體,步入文明。

雙槐樹遺址排房

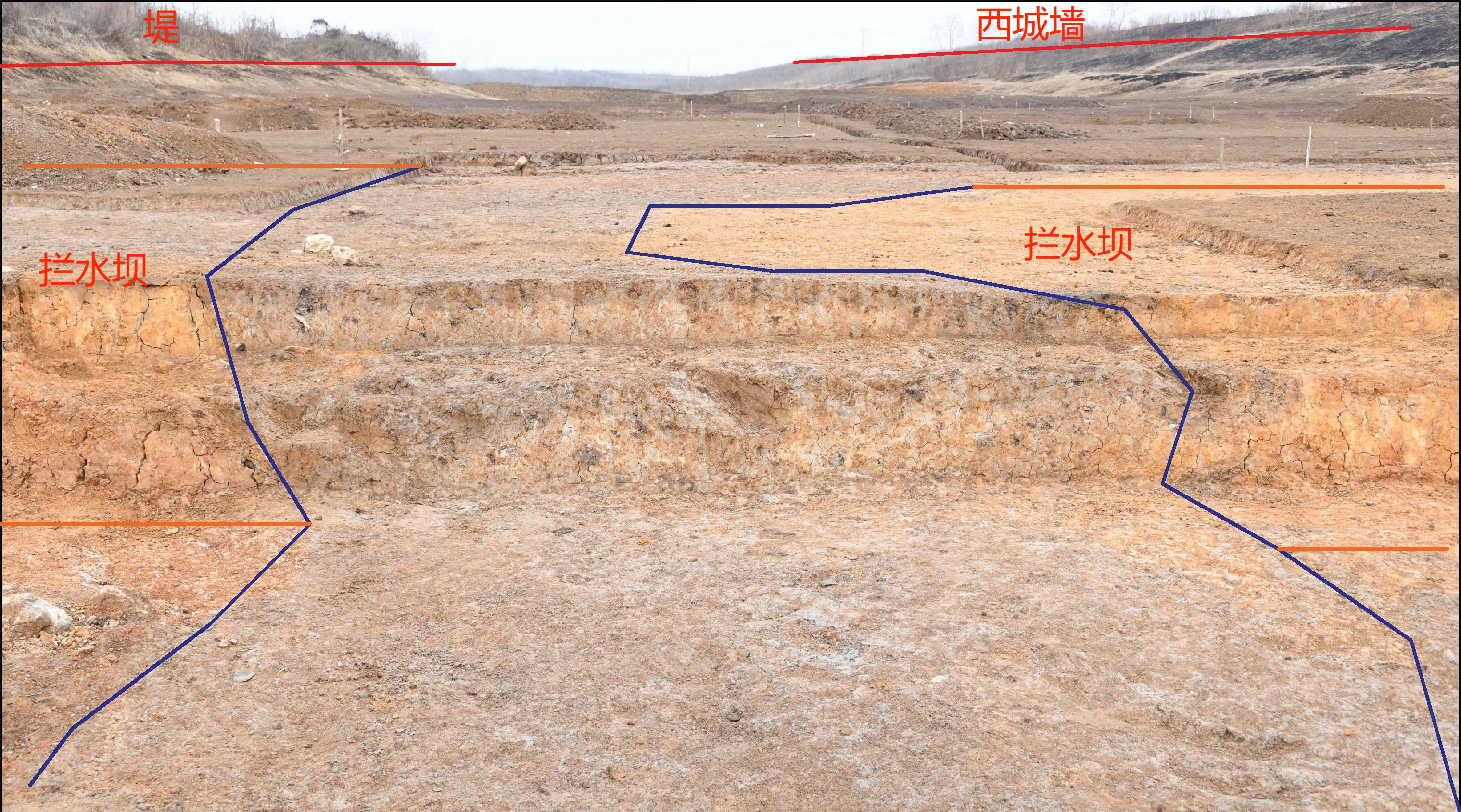

石家河遺址水壩

從考古發(fā)現(xiàn)來看,焦家遺址新發(fā)現(xiàn)了大汶口文化中期的城址,這是目前黃河下游最早的史前城址。新發(fā)現(xiàn)的高等級墓葬有多重棺槨和隨葬玉石陶禮器的制度化表現(xiàn),是中華文明禮制物化表現(xiàn)形式的源頭之一。

“近年來新發(fā)現(xiàn)的良渚遺址點翻倍,目前達(dá)350余處,分為早中晚三個時期,同時還繼續(xù)圍繞良渚水利系統(tǒng)開展考古工作,外圍新發(fā)現(xiàn)水壩近20條,經(jīng)測年,和原水壩屬于同一系統(tǒng)。可見,正是在良渚中期才統(tǒng)一規(guī)劃了水壩,莫角山、反山和城址,良渚古城三大工程齊全,說明良渚社會此時有了重大變革。大雄山東邊的荀山屬良渚遺址群東側(cè),遙感也發(fā)現(xiàn)有良渚時期城址的跡象,留待今后發(fā)掘確認(rèn)。”張弛介紹。

古國時代的第三階段,中原和北方地區(qū)后來居上,開始新一輪的文明化發(fā)展。在石峁遺址皇城臺發(fā)現(xiàn)的轉(zhuǎn)角浮雕,為石峁皇城臺大臺基石雕的年代、建筑性質(zhì)的判斷提供了關(guān)鍵性證據(jù)。在大臺基西側(cè)200余米處,首次發(fā)現(xiàn)以石墻框界、成排分布的貴族專屬墓地。陶寺遺址確認(rèn)了一處迄今所知最大的史前時期夯土建筑基址,面積達(dá)6500平方米,主殿總面積540余平方米,是目前考古發(fā)現(xiàn)的新石器時代最大的單體夯土建筑。

石峁遺址皇城臺

陶寺遺址大臺基

進(jìn)入王朝時代,以二里頭遺址和三星堆遺址為代表的考古工作取得重要進(jìn)展。可以說,上述兩項遺址也是“探源工程”二十余年來,受大眾關(guān)注較多、知名度較高的兩個遺址,它們的考古工作也在持續(xù)不斷地進(jìn)行中。

當(dāng)談及二里頭遺址最新考古發(fā)現(xiàn)及綜合研究稱成果時,“中華文明探源工程”執(zhí)行專家組秘書長、中國社會科學(xué)院考古研究所夏商周研究室主任常懷穎表示,“此前我們認(rèn)為二里頭遺址街區(qū)的樣態(tài)是井字形的,新發(fā)現(xiàn)則突破了這一認(rèn)識。如果以原來井字格最中間格(宮城區(qū))為中心的話,我們發(fā)現(xiàn)旁邊還有更多的格子,但不排除還會有更多發(fā)現(xiàn),也就是說我們對遺址本身的空間范圍的認(rèn)識還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。”常懷穎還強(qiáng)調(diào),二里頭遺址內(nèi)的不同小方格或街區(qū)里的功能也不一樣,這證明了在王朝形成的階段,在階級開始不斷強(qiáng)化的時代,開始出現(xiàn)城市營建模式當(dāng)中整體性布局和規(guī)劃,最大限度地利用分配土地,進(jìn)行人的區(qū)分和功能區(qū)分,這代表著社會發(fā)展新的程度和樣態(tài),是此前所不見的。

三星堆遺址新一輪發(fā)掘出土了眾多讓人顛覆認(rèn)知的青銅器,但通過考古學(xué)認(rèn)知來看,拋開精美的器物,三星堆田野工作仍有重要收獲。在常懷穎看來,首先對三星堆城址,尤其是對城址的布局認(rèn)識。其次,結(jié)合環(huán)境考古來看,器物坑的選址在河邊偏高的臺地上也是有講究的。此外,常懷穎還提到,器物坑內(nèi)的神獸、神面具、神壇等青銅器,和帶其他坑內(nèi)銅容器的產(chǎn)地也不一樣,前者大概率是本地生產(chǎn)的一批特殊的器物。

協(xié)同發(fā)力 科技助力

多學(xué)科合作讓文明探源煥發(fā)活力

考古學(xué)涉及了人文學(xué)科、自然科學(xué)、工程技術(shù),是真正意義的交叉學(xué)科,從無人機(jī)到顯微鏡,從浮選植物遺存到基因釣魚技術(shù),多學(xué)科協(xié)同的理念在“探源工程”各核心遺址得以貫徹,業(yè)已成為新常態(tài),一場科技與考古的二重奏在“探源工程”中回蕩。值得一提的是,考古方艙和考古現(xiàn)場文物保護(hù)移動實驗室的應(yīng)用,促進(jìn)了田野考古與文物保護(hù)的緊密結(jié)合,也為未來的田野考古工作提供了可行的發(fā)展方向。

據(jù)張弛介紹,本期“探源工程”有8個課題,其中4個由科技考古學(xué)者領(lǐng)銜,包括年代學(xué)、環(huán)境與人地關(guān)系、資源與生業(yè)技術(shù)、古代人群與分子生物學(xué)。張弛還強(qiáng)調(diào),本期“探源工程”的另一個特點就是以中心性聚落遺址為核心,集中考古發(fā)掘、年代學(xué)、資源技術(shù)、環(huán)境與人類體質(zhì)等多個角度對相關(guān)遺址開展綜合研究。

年代學(xué)研究重點解決了石峁皇城臺、內(nèi)城、外城空間布局的年代,初步確定皇城臺的始建時間不應(yīng)早于2200BC,最后廢棄的時間可以晚至1600BC。對三星堆器物坑的測年結(jié)果顯示,八個器物坑的埋藏年代基本相當(dāng),大體都在距今3100年前后的商末周初階段埋藏。

生業(yè)資源問題對理解石峁這種大體量社會做出了解釋。張弛稱,石峁之前仰韶早期已經(jīng)有人長期在此,但沒有形成大型社會。但石峁時期半農(nóng)半牧經(jīng)濟(jì)的開發(fā)、飼養(yǎng)牛羊,帶來了迅速發(fā)展。二里頭時期,水稻的比旱作農(nóng)業(yè)多,稻作農(nóng)業(yè)的貢獻(xiàn)實際比粟黍要大。

增強(qiáng)歷史自覺 堅定文化自信

讓宣傳闡釋更加多元多樣

“探源工程”是一項象牙塔內(nèi)艱深枯燥的學(xué)術(shù)研究,是一本本厚厚的發(fā)掘報告和一篇篇學(xué)術(shù)論文。隨著重大考古發(fā)現(xiàn)不斷刷新著公眾的認(rèn)知,“探源工程”成果日益被社會各界廣泛關(guān)注,其之于增強(qiáng)民族自豪感和文化自信方面的重要性也日漸凸顯。

考慮到對象不同、目的不同,“探源工程”成果轉(zhuǎn)化所呈現(xiàn)的形式也有所不同。“闡釋傳播本身就是‘探源工程’的重要任務(wù)。近年來,我們深入挖掘文物的多重價值,深化考古和歷史研究成果傳播,國家文物局媒體平臺開設(shè)‘中華文明探源’專題專欄,召開‘考古中國’重大項目系列新聞發(fā)布會,聯(lián)合開展‘盛世中華 何以中國’主題宣傳,主辦‘文化傳承發(fā)展 探源中華文明’新時代大講堂,發(fā)行國家寶藏系列金銀紀(jì)念幣,推出《中國考古大講堂》之‘探源中華文明系列講座’,聯(lián)合‘何以文明’數(shù)字大展全球巡展,讓更多文物和文化遺產(chǎn)活起來,豐富全社會歷史文化滋養(yǎng),增強(qiáng)歷史自覺、堅定文化自信,推動建設(shè)中華民族現(xiàn)代文明。”國家文物局政策法規(guī)司司長金瑞國介紹。

紀(jì)錄片被稱為“社會和人類生存之鏡”,能把大眾的眼界和足跡,引向更遠(yuǎn)的視界。為了闡釋中華文明發(fā)端、起源、形成及早期發(fā)展歷程,國家文物局與中央廣播電視總臺聯(lián)合攝制的《尋古中國》系列節(jié)目廣受好評,獲評“2023年度中國影響力十大紀(jì)錄片”。此外與上海市委宣傳部聯(lián)合指導(dǎo)的大型紀(jì)錄片《何以中國》也正在播出中,以全新的視角呈現(xiàn)中華文明從涓涓溪流到江河匯流的發(fā)展歷程。

已走過21年的中華文明探源工程取得了階段性成果,但還有許多重大問題需要通過實證和研究達(dá)成共識。據(jù)介紹,2022年,科技部和國家文物局共同推動了探源工程的衍生項目——“北方地區(qū)旱作農(nóng)業(yè)起源與發(fā)展”和“公元前1500年至公元前1000年核心都邑的綜合研究”的立項,對中華文明的形成和早期發(fā)展關(guān)鍵階段,從時間、空間地域和研究視角進(jìn)行了主動性的補(bǔ)充。李群表示,下一步,國家文物局將繼續(xù)會同有關(guān)部門,繼續(xù)推進(jìn)、深化探源工程,推動考古探索、文獻(xiàn)研究和自然科學(xué)技術(shù)手段的有機(jī)結(jié)合,拓寬研究時空范圍和覆蓋領(lǐng)域,進(jìn)一步回答好中華文明起源、形成、發(fā)展的基本圖景、內(nèi)在機(jī)制以及各區(qū)域文明演進(jìn)路徑等重大問題。

馳騁在壯闊山河、徜徉在星辰大海,從篳路藍(lán)縷到星輝漫天,“中華文明探源工程成績顯著,但仍然任重而道遠(yuǎn),必須繼續(xù)推進(jìn)、不斷深化。”這既是習(xí)近平總書記的殷切期望,也是探源考古人的執(zhí)著追求。知所從來、思所將往、方明所去,這既是對遠(yuǎn)古文明的呼喚,亦是向未來的致敬。探尋歷史、立足當(dāng)下、連接未來,秉持著探源尋根的初心,將連續(xù)不絕、源遠(yuǎn)流長的中華文明展現(xiàn)在世人面前。

(張小筑)

責(zé)任編輯:楊亞鵬