來源:國家文物局網(wǎng)站

是考古,透物見人,讓我們對世界保持客觀的認(rèn)知;還是考古,不斷發(fā)掘取證、推理求真,使我們有了觀察世界文明的機會;還是考古,讓我們了解到文明不僅有崛起與失落,其彼此之間也存在著交流、借鑒與融合。

考古工作是聯(lián)系古今的重要紐帶,也是作為歷史推演的主要依據(jù)。數(shù)千年間,諸文明此伏彼起,唯有中華文明,于坎坷跌宕中延綿生發(fā),卻始終未曾中斷、延續(xù)至今,成為世界史上“連續(xù)性文明”的典范。

以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視文物考古工作,把文物考古工作擺在十分突出的重要位置。第十九屆中共中央政治局第二十三次集體學(xué)習(xí)、第三十九次集體學(xué)習(xí)上,習(xí)近平總書記就考古最新發(fā)現(xiàn)及其意義、深化中華文明探源工程發(fā)表重要講話,在文化傳承發(fā)展座談會上,習(xí)近平總書記對中華文化傳承發(fā)展的一系列重大理論和現(xiàn)實問題作了全面系統(tǒng)深入闡述。向仰韶文化發(fā)現(xiàn)和中國現(xiàn)代考古學(xué)誕生100周年、第44屆世界遺產(chǎn)大會、亞洲文化遺產(chǎn)保護聯(lián)盟大會致賀信。習(xí)近平總書記考察河南安陽殷墟、山西運城博物館、中國歷史研究院考古博物館,對夏文化、石窟寺保護利用、考古隊伍建設(shè)等作出重要指示批示,為考古工作定向領(lǐng)航。

時光清淺,歲月留痕。距離上一次2016年在武漢召開的全國考古工作會至今已有七年。這七年間,我們致敬中國現(xiàn)代考古學(xué)誕生百年,我們見證了中國考古學(xué)蓬勃發(fā)展、迎來黃金時代,我們樹立大局意識,思考考古學(xué)的成就及其對國家發(fā)展的重大社會政治意義,我們努力建設(shè)中國特色中國風(fēng)格中國氣派的考古學(xué)。2023年,全國考古工作會再次召開,這注定成為我國考古工作發(fā)展進程中的又一個鮮明坐標(biāo)。

平凡不凡 有為無畏——山高水長終有回甘

這七年間,中國考古平凡又不凡、有為且無畏,踏踏實實、一步一個腳印地走下去,實現(xiàn)了中國考古的七年飛躍。

這些年,重大考古研究不斷實證中華文明起源與發(fā)展脈絡(luò)。中華文明探源工程不斷地揭示著中華文明的豐富內(nèi)涵,再現(xiàn)各地文明演進情景,反映中華文明起源和早期發(fā)展過程中創(chuàng)造的豐富多彩的文化,不斷展現(xiàn)著中華文明起源與發(fā)展脈絡(luò)。有關(guān)文明的定義及其判斷標(biāo)準(zhǔn)的探討,歷來國內(nèi)外學(xué)術(shù)界存在諸多分歧,也是經(jīng)久不息的熱點爭論話題。中華文明探源工程根據(jù)中國考古材料,提出判斷進入文明社會標(biāo)準(zhǔn)的“中國方案”,是中國學(xué)者對世界文明研究作出的突出貢獻。“考古中國”重大項目的啟動實施成為中國考古學(xué)發(fā)展的強勁推動力,不但肩負(fù)著探究中華文明悠久歷史的重任,同時也承擔(dān)著增強民族自信心的重任。圍繞中國境內(nèi)人類起源、文明起源、統(tǒng)一多民族國家建立和發(fā)展等關(guān)鍵問題,策劃“夏文化研究”等18個重大項目。據(jù)統(tǒng)計,七年來系統(tǒng)實施8400余項考古發(fā)掘,其中包括主動性考古項目1600余項、基本建設(shè)考古項目6800余項。

湖北鄖縣學(xué)堂梁子遺址

陜西神木石峁遺址

這些年,良渚“入遺”、石峁“驚天”、三星堆“再醒”、南佐“現(xiàn)身”,令人驚訝的重要發(fā)現(xiàn)層出不窮,考古工作實證了中華文明多元一體格局。《三門峽廟底溝》《安陽孝民屯》《遼祖陵:2003—2010年考古調(diào)查發(fā)掘報告》《金沙遺址:祭祀?yún)^(qū)發(fā)掘報告》等一批重要報告相繼出版,23.8萬件出土文物移交,從陜西、湖北等地考古博物館陸續(xù)開館到成都考古中心、重慶“透明庫房”開放展示,一場場令人矚目的考古之旅相繼開啟。在考古人的不懈努力下,歷史的時空框架逐步建立,歷史脈絡(luò)與枝葉日漸清晰,中華文明起源與發(fā)展的豐富文化內(nèi)涵慢慢呈現(xiàn)。

古今相逢 知難而進——“基建考古”賦彩經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展

基建考古是配合基本建設(shè)而開展的考古調(diào)查、勘探與發(fā)掘,是考古與文物工作服務(wù)社會的重要表現(xiàn)。

近年來,隨著《關(guān)于在城鄉(xiāng)建設(shè)中加強歷史文化保護傳承的意見》《關(guān)于在國土空間規(guī)劃編制和實施中加強歷史文化遺產(chǎn)保護管理的指導(dǎo)意見》相繼印發(fā),23個省份“先考古、后出讓”政策落地,從而有效地促進了文物保護和城市建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展、同頻共振。

北京通州路縣故城遺址

以首都北京為例,北京城市副中心、冬奧會場館、南水北調(diào)等國家重大考古建設(shè)項目逐漸開展。再比如“千年大計、國家大事”的雄安,自2017年率先開啟的“雄安考古”即被賦予非凡的歷史意義。千秋之城,考古先行。據(jù)悉,雄安新區(qū)完成全域考古調(diào)查2000平方公里、勘探345萬平方米、發(fā)掘1.04萬平方米,取得豐碩成果。從目前來看,至未來的一段時間內(nèi),配合城市基本建設(shè)開展田野考古發(fā)掘仍是我國考古工作的主要任務(wù)。

致廣大盡精微——讓科技與考古雙向奔赴 在未知領(lǐng)域開拓新途

工欲善其事,必先利其器,我們可以把科技看作考古研究的重要利器。科技的不斷更新和應(yīng)用,讓考古的路越走越寬,其之于考古的影響也越來越廣泛而深刻。

近些年,中國的科技考古進入發(fā)展快車道。空間遙感探測、碳十四測年技術(shù)、古DNA分析、同位素分析等科技考古技術(shù)解決了傳統(tǒng)考古無法處理的棘手問題,在考古勘探、動植物及人骨分析、陶瓷與金屬器物研究等方面作出了諸多有益嘗試。考古方艙、移動實驗室等專有裝備展現(xiàn)較高發(fā)展的現(xiàn)場文物保護水平。

三星堆遺址考古發(fā)掘方艙

值得一提的是,如今,科技考古團隊正在不斷壯大,并及時跟進各考古遺址的發(fā)掘工作。三星堆“今非昔比”的新一輪發(fā)掘方法與理念正是充分借助科技的力量,根據(jù)各坑實際情況制定了不同的填土解剖發(fā)掘方案,采用數(shù)字化記錄模式,將應(yīng)急分析實驗室、文保工作室等建在工地現(xiàn)場,開創(chuàng)了新時代考古工作的新模式。

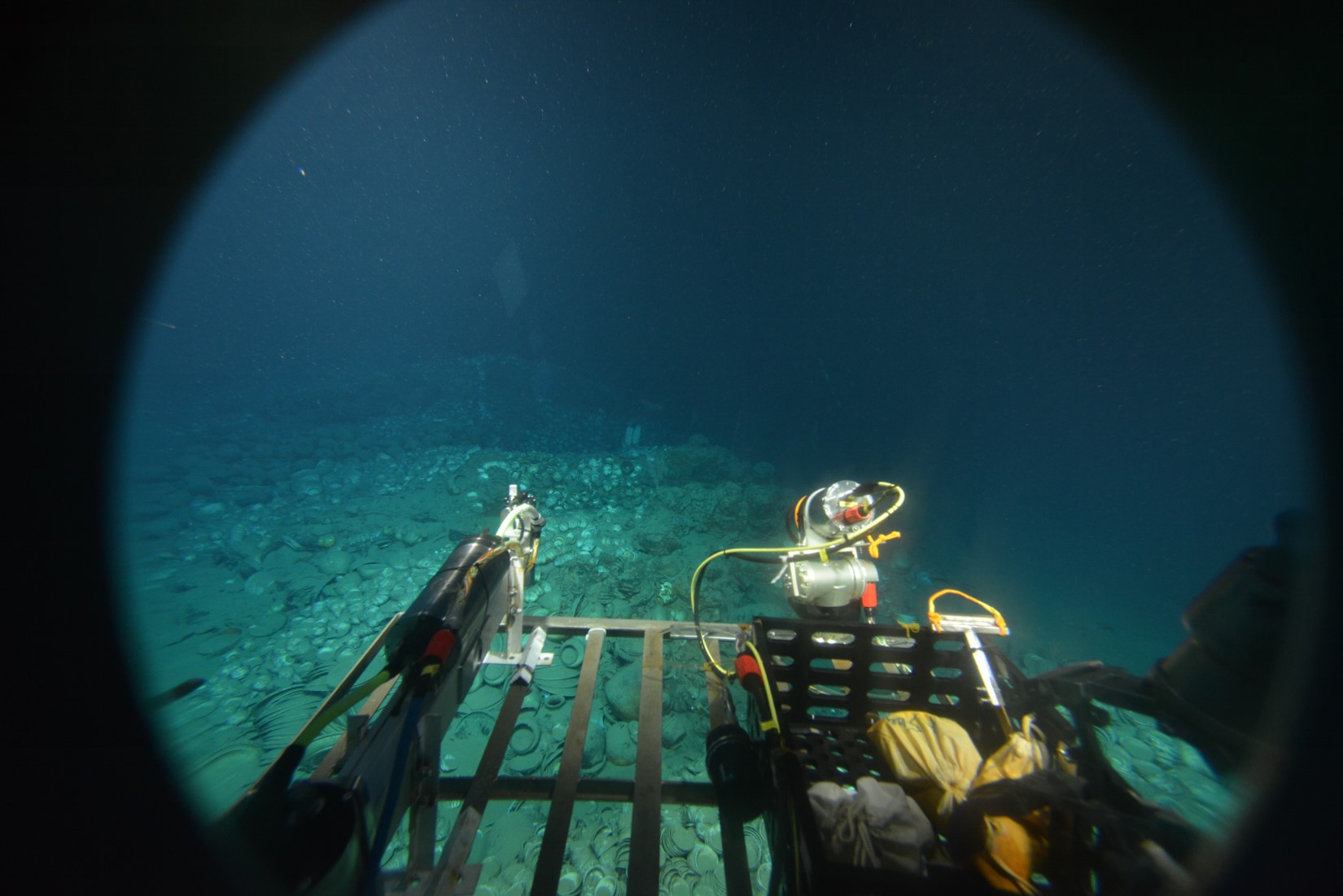

近些年,中國水下考古和水下文化遺產(chǎn)保護發(fā)展迅猛。《中華人民共和國水下文物保護管理條例》修訂公布,理順?biāo)挛奈锉Wo思路。據(jù)了解,共有241處水下文物點調(diào)查確認(rèn)、北礁沉船遺址等5處水下文物被公布為全國重點文物保護單位,廣東、山東、福建等省劃定水下文物保護區(qū)。國家文物局水下遺產(chǎn)保護中心北海基地一期交付啟用、二期籌備建設(shè),南海基地落成揭牌。

深海考古

一系列水下考古項目亮點紛呈。遼寧莊河海域甲午沉艦遺址(經(jīng)遠艦)水下考古調(diào)查、廣東“南海I號”南宋沉船水下考古發(fā)掘項目分別入選2018、2019年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)。“南海I號”發(fā)掘提取各類遺物18萬余件,長江口二號古船整體打撈入塢,南海1500米深度海域布設(shè)水下永久測繪基點,水下考古邁入深海新階段。

新時代考古熱——出門看看 熱搜頻頻 人才濟濟

王國維先生曾說:“異日發(fā)明光大我國之學(xué)術(shù)者,必在兼通世界學(xué)術(shù)之人,而不在一孔之陋儒,固可泱也。”夏鼐先生亦時常以此言自我劬勉。誠然,學(xué)術(shù)的發(fā)展,是一個不斷地在繼承與創(chuàng)新中由傳統(tǒng)走向現(xiàn)代的、動態(tài)的、開放的發(fā)展過程。

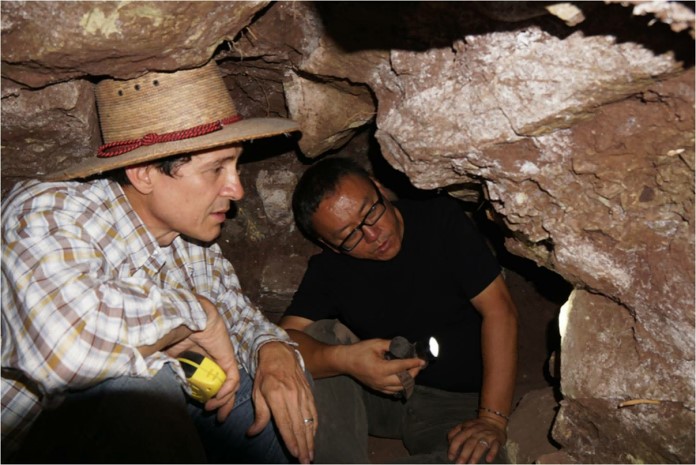

中埃孟圖神廟合作項目

中洪科潘遺址合作項目

據(jù)統(tǒng)計,“十三五”期間,我國共有32家機構(gòu)赴國外開展聯(lián)合考古項目36項,與40余家國外科研院所、博物館、大學(xué)等建立了良好的工作關(guān)系,中國考古“走出去”的步伐日益堅實穩(wěn)健,赴外考古工作漸成規(guī)模。從被譽為“古絲綢之路上一顆明珠”的烏茲別克斯坦,到古代海上交通要道沙特塞林港,再到埃及、瑪雅文明腹地,聯(lián)合考古涵蓋了人類起源、世界古代文明、絲綢之路考古研究等諸多國際學(xué)術(shù)前沿課題,同時在推動人才培訓(xùn)、文化交流方面也取得顯著成果,“中國隊”集體在世界考古舞臺亮相。

全國十大考古新發(fā)現(xiàn)

《尋古中國》節(jié)目

中國考古的朋友圈不僅在國際上越來越大,在國內(nèi),考古也從無人問津的小眾學(xué)科變得熱門起來。曬博物館中的文物、打卡考古遺址公園,觀看考古類紀(jì)錄片逐漸成為人們生活的一部分。中華文物全媒體傳播計劃系統(tǒng)實施,全國十大考古新發(fā)現(xiàn)、“考古中國”重大項目重要進展工作會、國家考古遺址公園等品牌影響力不斷增強。三星堆考古引發(fā)現(xiàn)象級傳播、百年百大考古發(fā)現(xiàn)推介、《中國考古大會》等精品節(jié)目講好中國故事、彰顯中華文化魅力。不僅如此,考古界還“整活”了一批文物。河南衛(wèi)視出品的舞蹈《唐宮夜宴》的靈感就來自1959年河南安陽張盛墓出土的隋代樂舞俑。北京演藝集團舞劇作品《五星出東方》的靈感則來自新疆尼雅遺址出土的織錦護臂。

“考古熱”的同時也帶動起了“考古專業(yè)熱”,高分者第一志愿填寫考古專業(yè)大有人在,這也從另一個側(cè)面反映了專業(yè)沒有冷熱之分,熱愛成就人生。

考古掀起的熱度一直在發(fā)酵。仔細(xì)想來,其本質(zhì)其實是公眾對中華文化熱愛的體現(xiàn)。考古熱讓考古走進公眾視野,激發(fā)群眾對文物背后故事的關(guān)注,進而深入了解中華傳統(tǒng)文化精髓,增強對優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的認(rèn)同感。

千秋基業(yè),人才為本。“考古熱”之下,要保持考古事業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展,中國考古也比以往任何時候都迫切需要大量人才。經(jīng)過冷靜思考、積極應(yīng)對,這些年,中國考古在人才隊伍建設(shè)上也取得重大突破。

據(jù)了解,文物考古學(xué)科專業(yè)和培養(yǎng)體系建設(shè)不斷加強,考古學(xué)國家急需高層次人才培養(yǎng)專項系統(tǒng)實施。據(jù)統(tǒng)計,2021年以來,北京大學(xué)等13所高校新增博士研究生57%,“文物”專業(yè)列入《研究生教育學(xué)科專業(yè)目錄》。

全國文物行業(yè)職業(yè)技能大賽

長期制約中國考古發(fā)展的問題如編制緊張、考古人員待遇較低等諸多問題都在逐步解決。加強考古機構(gòu)編制保障的文件出臺,國家文物局機關(guān)增加60個編制,全國考古機構(gòu)人員編制增長35%。《文物修復(fù)師國家職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)》頒布,《考古探掘工國家職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)》編制工作有序推進,“文物考古事業(yè)單位職工野外工作津貼標(biāo)準(zhǔn)出臺”。國家文物局新授予20家考古機構(gòu)、高校考古發(fā)掘資質(zhì),全國發(fā)掘資質(zhì)單位達98家。

大格局大視野大發(fā)展——為擔(dān)負(fù)新時代文化使命貢獻考古智慧和力量

6月2日,習(xí)近平總書記在文化傳承發(fā)展座談會上發(fā)表重要講話。習(xí)近平總書記從歷史著眼、從國情出發(fā)提出的重要理論與觀點,讓中國特色社會主義道路有了更加宏闊深遠的歷史縱深,拓展了中國特色社會主義道路的文化根基,為新時代考古工作者更好擔(dān)負(fù)起新的文化使命指明了方向,也為新時代中國考古事業(yè)發(fā)展和建設(shè)中國特色中國風(fēng)格中國氣派的考古學(xué)提供了根本遵循。

“努力建設(shè)中國特色中國風(fēng)格中國氣派的考古學(xué)”,既是習(xí)近平總書記對考古人的殷殷囑托,也是中國考古開啟百年新征程的崇高使命。

中國特色立足中國實踐,新時代新征程上,中國考古學(xué)高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想旗幟,回答中國之問、時代之問,卓然屹立于世界學(xué)術(shù)之林。中國風(fēng)格彰顯中華文化,新時代新征程上,中國考古學(xué)厚植中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化沃土,聚焦中華文明突出的連續(xù)性、創(chuàng)新性、統(tǒng)一性、包容性、和平性,探索未知、揭示本源,書寫文明進步的中國華章。中國氣派展現(xiàn)大國擔(dān)當(dāng),新時代新征程上,中國考古學(xué)置身強國建設(shè)、民族復(fù)興宏偉事業(yè),為人類進步、為世界大同謀劃中國方案。

如今,中國考古正站在發(fā)展的新起點,著眼于強國建設(shè)、民族復(fù)興,立足于賡續(xù)中華文脈、建設(shè)現(xiàn)代文明。中國考古更要以“大考古”的工作思路,回應(yīng)時代所需、人民所盼、世界之關(guān)切。中國考古要有大格局、大視野、大發(fā)展,才能有大擔(dān)當(dāng)、大突破、大有所為。立足大格局,要涵養(yǎng)家國情懷、秉承考古學(xué)的初心使命、秉承“興史救國、興史報國”的學(xué)術(shù)傳統(tǒng),深刻認(rèn)識考古工作的重大社會政治意義。放眼大視野,既要深耕中國考古學(xué)研究的傳統(tǒng)領(lǐng)域,還要關(guān)注國際學(xué)術(shù)動態(tài)和周邊地區(qū)的比較研究,更要秉持開放的合作的理念廣泛交流、開門做學(xué)問。推動大發(fā)展,要把握機遇,著力形成一批具有國際影響力、認(rèn)可度的學(xué)術(shù)成果和理論觀點。

做好新時代考古工作責(zé)任重大、使命光榮。中國考古力圖嘗試用考古答卷,進一步展現(xiàn)中華文明源遠流博大精深,進一步揭示中華民族對世界文明的重大貢獻,肩負(fù)著傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的使命,砥礪前行,任重而道遠。

作者:張小筑

責(zé)任編輯:趙軍慧