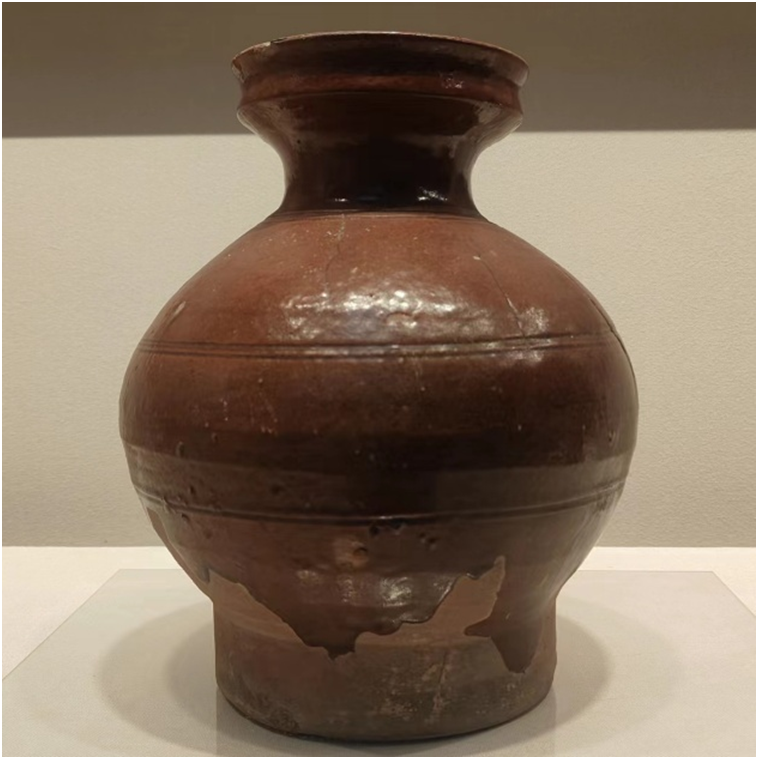

東漢醬釉炫紋盤口壺。盤口、束頸、溜肩、假圈足,平底內(nèi)施釉至口沿,外施紫紅釉至下腹部。肩部,上腹部各飾一道凹炫紋。假圈足,淺黃色胎。假圈足是陶瓷器足部形式之一。器物外壁看似有圈足,但實(shí)為平底,足與腹壁界限分明,足底一般無釉,直接放于窯具上燒制而成。

提起醬釉,往往給人以含糊的感覺,有人通稱為“紫定”。還有人將醬釉稱為“絳釉”“赫釉”“赭釉”“褐釉”等。醬釉瓷器與青瓷、黑瓷一樣有著悠久的歷史。在醬釉瓷漫長的發(fā)展歷程中,不同時(shí)期、不同地域、不同窯場所燒造的醬釉瓷器也各不相同,自成體系。東漢晚期,醬釉瓷器出現(xiàn)在南方江浙地區(qū),兩晉時(shí)期得到發(fā)展。南北朝時(shí)期,以北賈壁窯為代表的北方瓷窯也開始燒造醬釉瓷,隋、唐時(shí)期有所發(fā)展。宋、遼、金時(shí)期,醬釉瓷器的生產(chǎn)遍及全國,但仍以北方瓷窯為主,定窯、耀州窯和當(dāng)陽峪窯堪稱其楷模。元、明、清時(shí)期,隨著全國瓷業(yè)中心的形成,江西景德鎮(zhèn)窯生產(chǎn)的醬釉瓷器一枝獨(dú)秀。

漢代釉陶屬于低溫鉛釉,多以綠、黃褐或棕紅色為主,釉面有光澤。經(jīng)科學(xué)測試結(jié)果表明,其著色劑主要為銅和鐵,在氧化氛圍中經(jīng)700℃的低溫?zé)贫伞c~經(jīng)氧化焰燒制,可使釉面呈現(xiàn)美麗的翠綠色,而鐵則呈現(xiàn)黃褐或棕紅色。

此件醬釉炫紋盤口壺為東漢晚期,釉色濃郁明快,古樸和諧。紋飾布局疏朗,描繪筆調(diào)粗簡豪放,寫意感極強(qiáng),反映出當(dāng)時(shí)崇尚樸實(shí)自然的藝術(shù)格調(diào)。(李偉撰稿、胡均攝影)