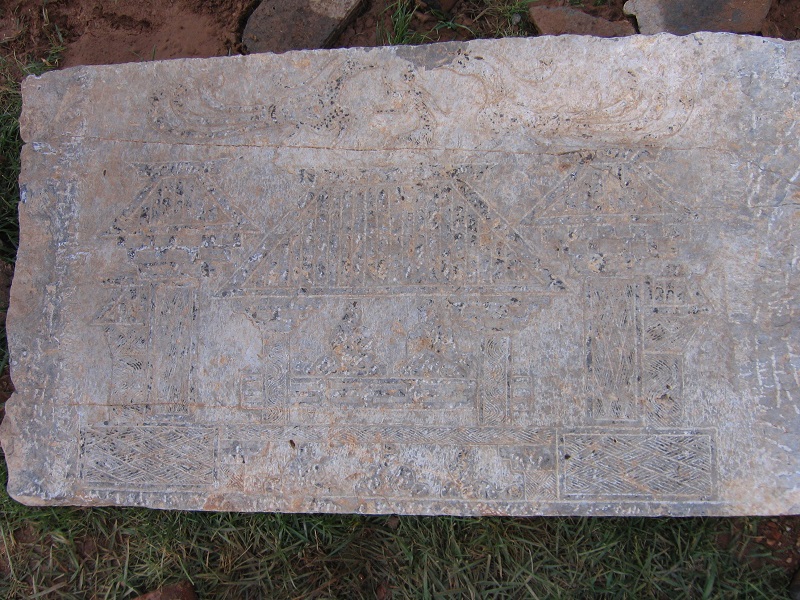

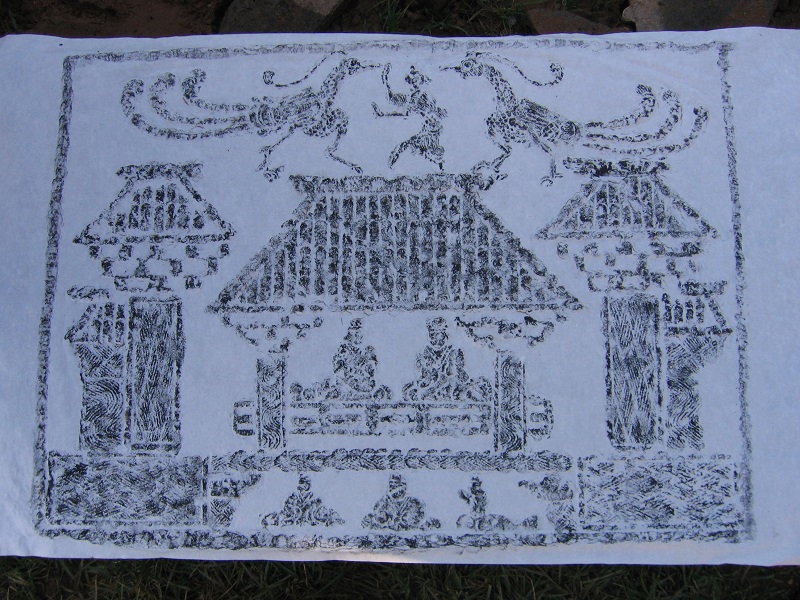

漢樓閣拜謁圖畫像石。依石頭的形狀淺浮雕長方形框,畫面中部淺浮雕一座兩層樓閣,一層跽坐三人,中間一人正面而坐,兩側(cè)各有一人向他躬身拜謁。二層內(nèi)兩人跽坐,右邊為主人,正面而坐,左邊為客人,側(cè)身而坐,雙手攏起置于胸前,低頭、弓腰做拜謁狀;樓閣兩側(cè)各飾一對子母闕,闕頂呈兩面坡式,闕上裝飾簡單的“菱形紋”和“水波紋”;樓閣頂部雕刻兩只鳳鳥,相向而立,中間一羽人面向左邊的鳳鳥,雙手彎曲向上做導引狀。鳳鳥頭部前伸,尾巴卷曲上翹,似是在聽從與人的召喚。這塊畫像石的畫面構(gòu)圖緊密,內(nèi)容豐富,左右均衡,布局合理,雕刻技法粗獷中透著細膩,畫風質(zhì)樸簡潔,具有很高的藝術(shù)欣賞價值。

闕是是漢代建在都城、宮殿、陵墓、祠廟、衙署、貴邸大門外表示威儀等第的建筑物。其左右分為兩列,中間有缺口,故稱闕(“闕”與“缺”互為通假字)。從古代墻門豁口兩側(cè)的崗樓演變?yōu)閬恚髞矸烙δ苤饾u減弱,演變成門外側(cè)的威儀性建筑,是廟、墓、城、宮門或通道兩旁的象征性大門,其上一般雕刻各種圖畫或刻記歌功頌德的銘文,常出現(xiàn)在城池、宮殿、宅第、祀廟和陵墓的前面。闕由最初的顯示威嚴、供守望用的建筑,逐漸演變?yōu)轱@示門第、區(qū)別尊卑、崇尚禮儀的裝飾性建筑,是我國古代建筑的“活化石”,有石質(zhì)“漢書”的美譽。漢代是建造“闕”的鼎盛期,按其所在的位置可分為城闕、宮闕、壇廟闕、墓祠闕等,它是勞動人民在生活中創(chuàng)造的一種建筑藝術(shù)表現(xiàn)形式,在人類社會發(fā)展過程中具有重要的歷史、藝術(shù)和科學價值。從這塊畫像石來看,其上刻的闕應(yīng)為土石型單檐子母闕,象征著天國的大門,可見其祠主人的身份是十分高貴的。

樓閣內(nèi)一層中間一人端坐,應(yīng)為祠主人,其他跪拜的兩人象征著他的在世子孫,樓閣二層中正面端坐的婦女應(yīng)為祠主的妻妾,跪拜者也為祠主的后世子孫,夫妻二人一起得道升仙,接受后世子孫的頂禮膜拜,同時,他們也希望自己能夠在天上保佑自己的后世子孫平安富貴,能夠長久地得到子孫們的尊敬和祭拜。整個圖畫表現(xiàn)的就是孝子賢孫在墓地祠堂祭祀祖先的墓祭圖,畫像石中闕與鳳鳥、樓閣、羽人一同出現(xiàn),象征著主人隨著鳳鳥、羽人一同得道升仙。

該石祠畫像石的出土,不但使我們認識了淮北地區(qū)的漢代石祠畫像石的樣式,而且為研究淮北地區(qū)的漢闕形制具有重要意義,同時為研究淮北東漢時期的建筑風格、葬俗文化、石祠形制都提供了可靠的實物資料。(胡均撰稿、攝影)

下一篇:每周鑒賞:對話《水韻青花展》