《繚綾》是白居易《新樂(lè)府》中的第三十一首,詩(shī)題下小序:“念女工之勞也”。

辛勤制作綾羅綢緞的時(shí)候離不開(kāi)這樣工具:

古代紡線用具----商灰陶紡輪

斷面成菱形。中間有一圓形穿孔。灰陶。

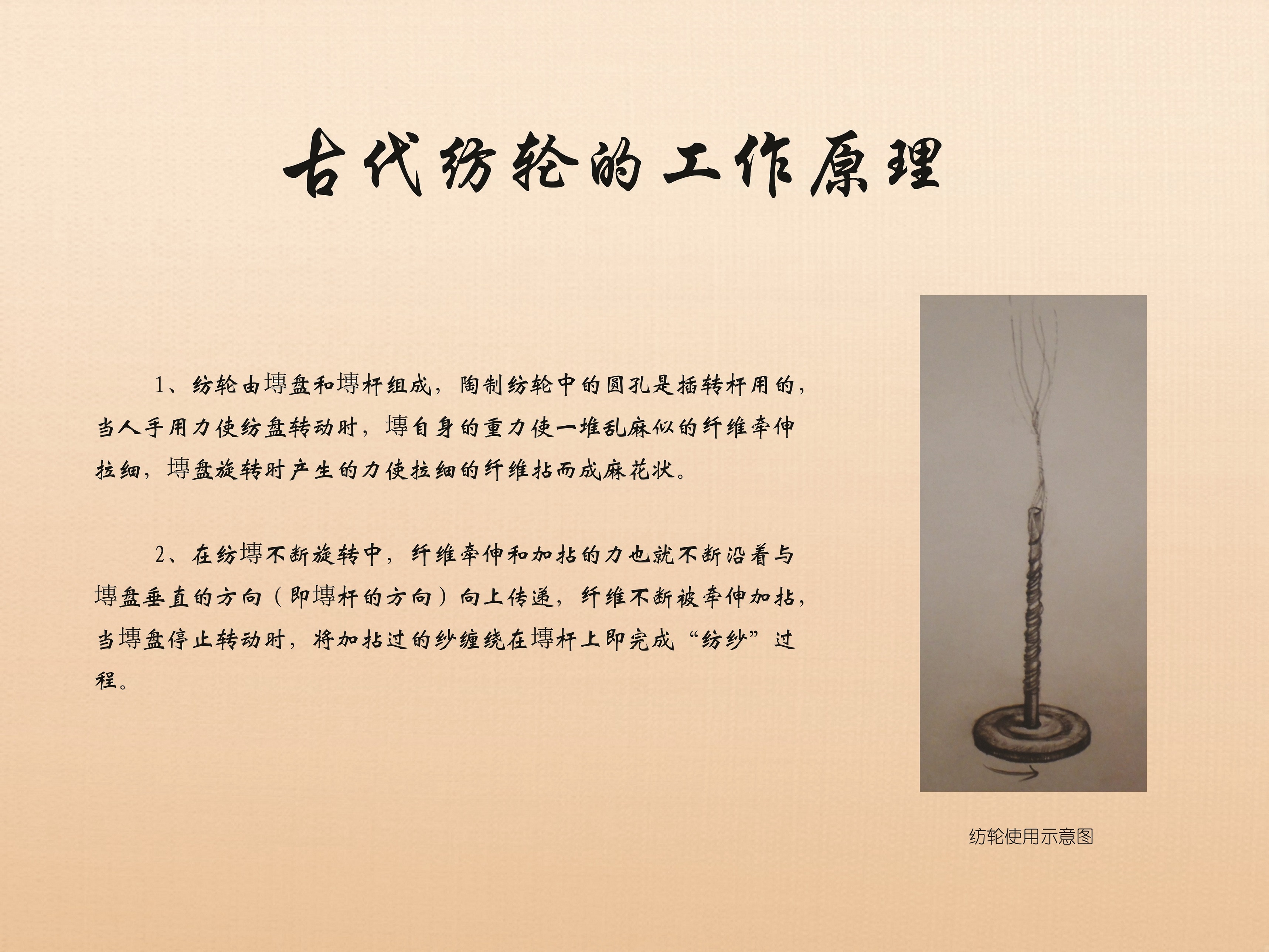

商代常見(jiàn)的紡線用具,陶紡輪使用時(shí),在圓心孔上插入插入木柄或骨柄,組合成紡錘,可以捻線。將幾條細(xì)麻絲扭成一股后,纏繞于紡錘棒上,一手提拉紡錘,一手抽放麻絲,經(jīng)過(guò)紡錘的拉轉(zhuǎn),才能將麻絲拉緊,紡成織布用的線。

從紅山文化遺址出土的陶紡輪底部還留有編制物痕跡來(lái)看:一種是以禾本植物的葉和莖編結(jié)的,以葉為經(jīng),以植物莖為緯;另一種是用繩子編結(jié)成的。特別需要提及的是這里發(fā)現(xiàn)了蕁麻科花粉,可能是苧麻屬的一種,同層出土物中亦有陶紡輪,這說(shuō)明古人這時(shí)已經(jīng)開(kāi)始種麻并發(fā)明了紡輪進(jìn)行紡線織布。

我們可以想象一下:在陶紡輪中心小圓孔中插一根兩頭尖的直桿,便有了一只紡錘,將野生麻、葛剝出的一-層層纖維連續(xù)不斷地添續(xù)到正在轉(zhuǎn)動(dòng)的紡輪上,一根根紗條便產(chǎn)生了,這種紗條合并捻制成的線可以制衣、結(jié)網(wǎng)、系罐乃至建房。并且這種原始的手工藝竟沿用了數(shù)千年,陶質(zhì)的、石質(zhì)的、玉質(zhì)的、骨質(zhì)的、瓷質(zhì)的、金屬的,其中最簡(jiǎn)單的是用幾枚銅錢(qián)疊起來(lái),錢(qián)孔中插-根筷子,紡錘就行成了。

紡輪的出現(xiàn)表明我們先民們的衣著發(fā)生了重大變化,即以紡織物取代獸皮、樹(shù)皮用來(lái)保暖遮羞,這是社會(huì)進(jìn)步的結(jié)果,也是文明曙光出現(xiàn)的標(biāo)志之一。

惟愿:

安得萬(wàn)里裘,蓋裹周四垠。穩(wěn)暖皆如我,天下無(wú)寒人。

(武可撰稿,胡均攝影)

淮北市博物館微信公眾號(hào)

監(jiān)督一點(diǎn)通